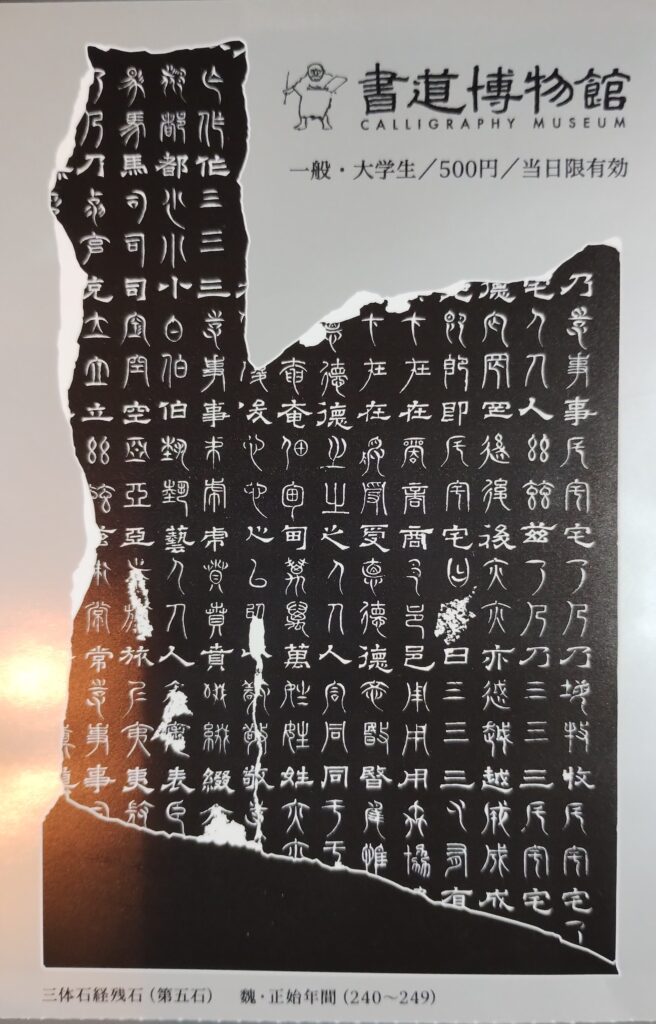

知り合いの作品展と書道博物館と

知り合いの書道家の方の作品展を観てから、書道博物館で開催中の

『拓本のたのしみ -王羲之と欧陽詢-』に足を運びました。

知り合いは書道を始めて4年目の私と違い、おそらく40年くらいは書道に取り組み、

書道を仕事にもしている大先輩。

作風は異なる方ですが、今私が取り組んでいるような基礎の先にこうした作品が

出来上がるのかと思うと、書道による表現についてあらためて考える時間と

なりました。

書道博物館は鶯谷にある台東区立の施設で、

正岡子規の旧宅である子規庵の向かいにあります。

書道を始めるまで、書道博物館は存在すら知りませんでした。

今開催中の『拓本のたのしみ -王羲之と欧陽詢-』は、王羲之の拓本を

見るのが主な目的で行きました。

拓本は、石碑などに刻まれた文字や文様を紙に墨で写し取ったもので、

書道を学ぶうえではお手本として活用されてきました。

王羲之は4世紀、中国東晋の人で、書の芸術性を確立した普遍的存在として

「書聖」と称され、後世の書道界への影響力は絶大で、後の時代の書家はほぼ全員が

王羲之を手本として、何らかの影響を受けたと言われています。

日本でも奈良時代から手本とされてきて、現代でもその影響力は

大きいものがあります。

戦乱を経て、王羲之の真筆(その人が本当に書いた筆跡、直筆)は

全て失われたと考えられているので、現在、王羲之の書とされているものも、

唐代以降に模写したものと、石版や木板に模刻して制作した

拓本のみであるとされています。

王羲之の拓本を見るのは、王羲之に近づく数少ない手段の一つであると

言えるわけです。

今は2025年ですから、1700年くらい前の書が、今でも少なくない人の目標と

なっている王羲之の存在には圧倒されます。

実は、拓本のどういうところに注目すれば良いのかもよくわかっていなくて、

「とりあえず見ておいた方が良い」と、書道の先生に勧めらて今回足を

運びましたが、印刷されて世に出回っているお手本とは、一味違う何かを

感じた気になって帰ってきました。

もう少し自分の書道が上達すれば、見る観点や見えるものも

変わってくるのだろうと思います。